Política

Opinión

¿Puede el tiempo unir políticamente a los humanos?

07/05/2025 | La pregunta es si el pasado y el futuro pueden ser los reemplazantes de las categorías de izquierda y derecha.

por Octavio Majul

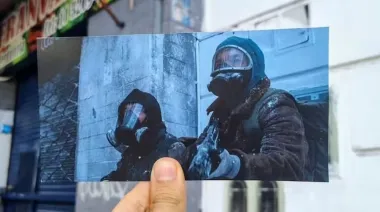

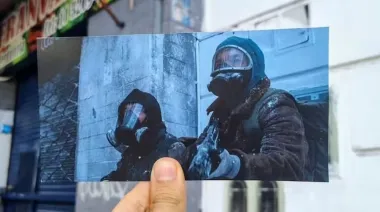

La pregunta no es si el paso del tiempo puede acercar a dos amigos o a dos familiares que en el pasado se pelearon por cuestiones políticas. La pregunta es si el pasado y el futuro pueden ser los reemplazantes de las categorías de izquierda y derecha. En una de las primeras escenas de “El Eternauta” vemos cómo en medio de un colapso general del mundo, lo viejo funciona: los trenes, los autos, las baterías. Uno de los personajes literalmente afirma: “Lo viejo funciona, Juan”. ¿Puede lo viejo ser una categoría que unifique políticamente? ¿Cuál es su enemigo? Evidentemente lo nuevo. ¿Puede el tiempo unir o separar políticamente a los humanos?

La experiencia del luddismo en el siglo XIX inglés parece responder esa pregunta por la afirmativa: sí es posible que el tiempo unifique agrupamientos políticos. El luddismo surgió en Inglaterra entre 1811 y 1816, en plena Revolución Industrial, como un movimiento de protesta liderado por trabajadores textiles. Su nombre proviene de Ned Ludd, una figura probablemente legendaria que simbolizaba la resistencia contra las máquinas. Los ludditas no se oponían a la tecnología en abstracto, sino a su uso para desplazar mano de obra humana y precarizar las condiciones laborales.

Las acciones ludditas fueron directas y contundentes: organizaban ataques nocturnos a talleres y fábricas, donde destruían la maquinaria con martillos y quemaban instalaciones. Operaban con seudónimos y bajo juramentos de secreto, inspirando tanto miedo que el gobierno británico desplegó tropas para reprimirlos. En 1812, se aprobó la Frame-Breaking Act, que castigaba con la pena de muerte la destrucción de máquinas, y para 1816 el movimiento había sido aplastado con ejecuciones y deportaciones.

Sin embargo, esta posible unidad en torno a lo viejo tiene sus contradicciones. El pasado no es un territorio neutral; cada grupo proyecta en él sus propios mitos y aspiraciones. Para algunos, lo viejo es el Estado de bienestar de mediados del siglo XX; para otros, las estructuras comunitarias precapitalistas; para otros más, un orden moral tradicional.

Lo viejo funciona sugiere una nostalgia por un orden previo, una confianza en lo probado frente al colapso de lo nuevo. El rechazo a lo nuevo está en el campesino que defiende sus semillas ancestrales frente a los transgénicos, en el obrero industrial que resiste la automatización que lo va a dejar sin trabajo, en el urbanista posmoderno foucaultiano que cuestiona las smart cities por su capacidad de vigilancia, en el conservador que añora un pasado idealizado, pero también en el revolucionario que ve en las comunidades preindustriales un modelo de resistencia. Lo que une a estos actores dispares no es una ideología compartida, sino una desconfianza común hacia las promesas incumplidas del futuro.

Además, el culto a lo viejo puede caer en la trampa de la nostalgia reaccionaria: la idealización de un tiempo que, en realidad, nunca fue tan estable ni tan justo como se recuerda. El desafío, entonces, no es simplemente elegir entre pasado y futuro, sino discernir qué elementos de lo viejo merecen ser preservados y cuáles deben ser dejados atrás.