Política

Opinión

La mitad (del amor)

25/05/2025 | El sistema político juega partidos en estadios vacíos y solo sabe celebrar goles inventados.

por Tomás Trape

El domingo pasado se celebraron las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Solo en un país macrocefálico y centralista unas elecciones de ‘concejales’ pueden cooptar tanta atención mediática como si se tratara verdaderamente de una cuestión nacional. Pero más allá de esto, lo que se expresó no fue un fenómeno municipal, sino uno mucho mayor que muchos prefieren seguir subestimando: el ausentismo. Tal como advertimos en la nota "Santa Fe, primer aviso”, los pisos de participación vienen desplomándose en todo el país. Y si en Argentina votar es un derecho, también es una obligación; pero, sobre todo, un termómetro del vínculo entre ciudadanía y sistema.

En Capital, con el 97,8% de las mesas escrutadas, apenas votó el 53,3%. La participación, que históricamente en elecciones generales se movía entre el 69% y el 85%, tocó fondo. Récord de ausencia. Récord de desafección. En aquella nota nos preguntamos “¿Dónde está el pueblo?”. Hoy no hay dudas: está fuera de los radares de la patria encuestadora. Lo que ocurre no es apatía electoral, sino una desconexión sideral entre pueblo y dirigencia. El sistema que encontró su reseteo en 2023 con el ascenso del primer presidente anarcocapitalista del mundo vive una agonía lenta y sin épica. Juega partidos en estadios vacíos y solo sabe celebrar goles inventados. La política, que durante años se permitió ignorar la agenda de las mayorías hablando un idioma propio, hoy recibe una respuesta proporcional: la indiferencia.

Las eternas cadenas equivalenciales ignoran la sustancia: se extravían en las formas, en las fórmulas, en los eufemismos sin destino. Con encuestas en mano, miden un mundo que ya no comprenden y se obsesionan con las redes sociales, la técnica de la época. ¿Será culpa de los tuiteros, los blogueros, los streamers? Siempre el enfoque recae sobre la tecnoestructura, como si el problema fuera el medio y no el mensaje; como si el artilugio fuera responsable de la descomposición; como si el todo no fuese superior a las partes.

La verdad, mientras tanto, permanece sepultada. La tan mentada “unidad” ya no es un horizonte estratégico ni un proyecto común, sino una coartada para postergar lo inevitable: una renovación profunda, en la escala de los fracasos acumulados y de la crisis de representación que ya no puede ocultarse. Unidad con Lousteau, con Larreta, con quien sea. No importa. Sumas que dan cero. La unidad como mecanismo de autopreservación, no de transformación. Palabras como “pedagogía” aparecen en boca de los militantes con una liviandad ofensiva, como si el pueblo tuviese que aprender algo, y no fuese la dirigencia la que debería revisarlo todo, empezando por su propio espejo.

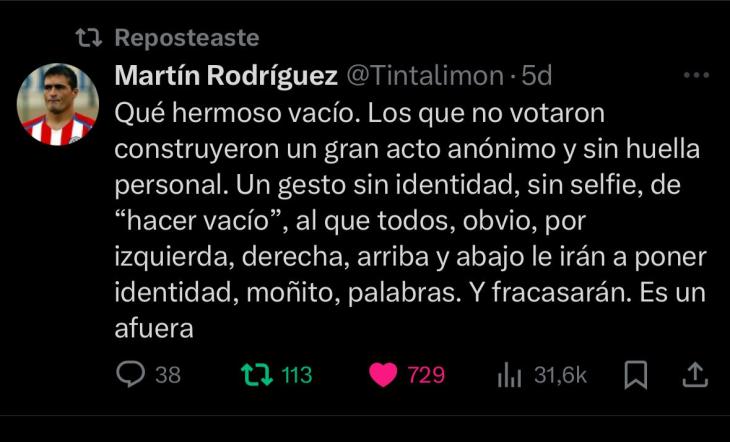

No se escucha más hablar de mística, porque donde debería haber corazones hay calculadoras, que siempre sugieren lo mismo: lista única, voto útil, mal menor, internas resueltas a puertas cerradas entre pocos. Así llegamos al verdadero eje de la política actual. Ni el sobreactuado clivaje izquierda-derecha, ni el verticalismo arriba-abajo. Lo que domina hoy es otro cuadrante: el adentro y el afuera. Una lógica impuesta desde la pandemia que separa con claridad quirúrgica a los becados del sistema —sus guardianes, sus promotores— de quienes lo miran con la nariz puesta en el vidrio de la ventana, cada vez con más desinterés, cada vez con menos expectativa.

La palabra “crisis” no parece la adecuada para nombrar lo que sucede. Tiene otra forma, otra densidad. Una espiral descendente que, salvo un evento externo y abrupto, no parece tener por sí misma capacidad de revertirse. Asoma entonces la palabra prohibida, la innombrable: decadencia. Tomás Richards escribió en Dólar Barato: “Hubo una época en que un acto político del peronismo era distinto de un acto político de la UCR o de uno del PRO”. Eran otros tiempos, previos a la emergencia del extremo-centro, cuando todavía había diferencias que importaban. El albertismo fue quizás la encarnación más nítida de esa pérdida de audacia y de sentido. Una experiencia que solo supo dejar de herencia un sistema político quebrado y sin credibilidad.

No todo está perdido, precisamente porque todo está en disputa. Si la política consiste, en el fondo, en encarnar la época, entonces la época la define esa mitad que quedó afuera. Los rotos, los caídos, los traicionados, los aburridos. Los que ya no marchan ni responden encuestas porque ‘no saben o no contestan’. Los que no creen, pero tampoco se rinden. La democracia se vacía no solo cuando se deserta de las urnas, sino cuando su defensa se vuelve tan corporativa que ya no deja pasar el aire. Hoy, casi ningún dirigente de primera línea parece tener el coraje ni la sensibilidad para interpretar lo que realmente pasa. El afuera se expande, se ensancha, mientras el adentro se achica, calcula, reparte. No hay que vender tan rápido la orfandad: es un error. No hay atajos, ni planes de contención. Solo queda la intemperie. Y hay que aprender a caminarla con dignidad, para ver con quiénes nos encontramos en el trayecto. Tal vez con una única expectativa posible: hacer algo que nadie haya hecho antes.