Internacionales

Editorial emergente

Can Can Press transforma la edición en México: su innovadora propuesta

13/07/2025 | Can Can Press, SARA y Suave reconfiguran la escena editorial en México con proyectos independientes, autogestivos y de fuerte impronta visual.

Un nuevo ecosistema de editoriales independientes está cobrando fuerza en México, impulsado por creadores que apuestan por desafiar los moldes de la industria tradicional. Lejos de las grandes casas editoras, estos proyectos privilegian la libertad estética, la colaboración comunitaria y una visión política de la producción cultural. Desde la Ciudad de México hasta Guadalajara, están surgiendo apuestas que recuperan el valor del libro como objeto, la impresión artesanal y los circuitos de distribución alternativos.

El común denominador de estas editoriales es su deseo de romper con las estructuras de poder que han monopolizado la edición en el país. Sus fundadores no provienen necesariamente del mundo editorial, sino de campos como el arte visual, la música o el diseño. Esta diversidad de orígenes les permite generar propuestas más arriesgadas, donde la narrativa convive con el collage, el ensayo visual y el formato experimental. No buscan volumen ni rentabilidad inmediata: su prioridad es sostener un espacio de autonomía.

Can Can Press: libros como piezas de arte

Desde 2017, Jackie Crespo y Gabino Azuela encabezan Can Can Press, un sello que combina tecnología de impresión RISO, ediciones limitadas y un fuerte sentido estético. El proyecto nació con una impresora prestada y tiradas de apenas 30 ejemplares, pero hoy alcanza ediciones de hasta 500 libros distribuidos en Tokio, Nueva York y varias ciudades mexicanas. Cada publicación se piensa como una pieza visual, con papeles cuidadosamente elegidos y diseños que dialogan con el contenido.

El financiamiento se sostiene gracias a un modelo circular: las ventas de una edición permiten financiar la siguiente. Can Can no recibe subsidios estatales ni depende de grandes cadenas, sino que opera mediante una red de colaboraciones con artistas, diseñadores y escritores. La impronta es colectiva, y eso se refleja tanto en los títulos como en los procesos. Más que una editorial, Can Can funciona como un taller comunitario de producción cultural.

SARA: autogestión y periferias

Lucía y Rodrigo Alarcón fundaron SARA (Sociedad Anónima de Reproducción Autogestiva) con la intención de ofrecer una plataforma a artistas y escritores excluidos de los circuitos dominantes. Sus publicaciones van desde fanzines hasta novelas gráficas y ensayos personales, siempre con una tirada acotada que rara vez supera los 200 ejemplares. La prioridad es la libertad creativa, sin pasar por filtros editoriales tradicionales ni depender de estructuras burocráticas.

SARA también se define por su enfoque territorial: no está centrada en la Ciudad de México, sino que busca integrar voces del interior del país. Esta descentralización editorial permite visibilizar discursos marginados, expandiendo la geografía cultural de México. En lugar de competir por espacio en librerías, utilizan ferias independientes, redes sociales y espacios autogestionados como sus principales canales de circulación.

Suave: lujo visual a bajo costo

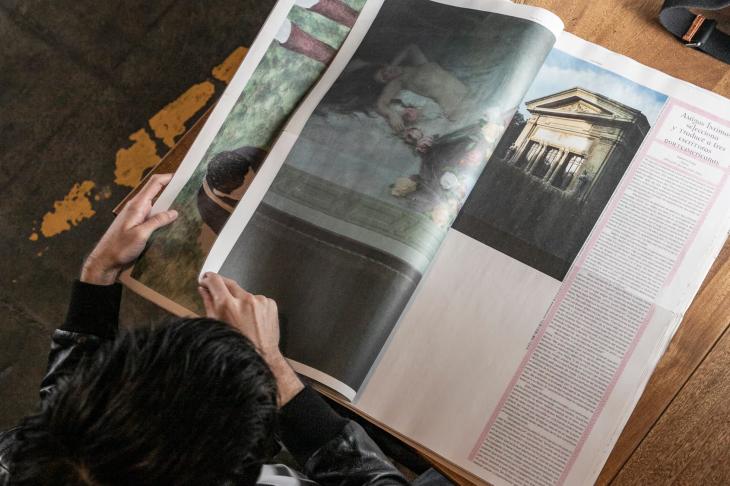

Santiago Martínez apostó por recuperar el formato de revista impresa con Suave, un magacín bilingüe que cada año reúne arte, moda y ensayo en ediciones de 400 páginas de gran formato y altísimo nivel visual. La tirada más reciente fue de 10.000 ejemplares, ofrecidos a un precio simbólico de un dólar. La propuesta: acercar productos culturales de alta calidad a un público amplio, sin renunciar al cuidado editorial.

Suave se financia con el respaldo de marcas de lujo y el acceso a espacios de distribución como Sanborns, museos y galerías. Sin embargo, mantiene una gestión independiente y un fuerte compromiso estético. Para Martínez, la ganancia es simbólica: crear un archivo cultural, conectar con comunidades y preservar el placer de lo tangible. En un contexto dominado por lo digital, Suave reivindica el objeto impreso como experiencia sensorial y política.

Rasgos compartidos: comunidad y riesgo

A pesar de sus diferencias formales, estas editoriales comparten una filosofía basada en la colectividad, el riesgo creativo y la independencia económica. Ninguna opera bajo lógicas comerciales tradicionales; en cambio, sus decisiones editoriales surgen de afinidades afectivas y apuestas ideológicas. La sostenibilidad no se mide en cifras, sino en la capacidad de seguir creando bajo sus propios términos.

Otro rasgo clave es la resignificación de la materialidad: frente al dominio de lo digital, estas editoras apuestan por el papel, el pliego, el formato. Los libros no solo se leen: se tocan, se miran, se coleccionan. Esta dimensión táctil del objeto editorial funciona como resistencia, pero también como una estrategia para consolidar microcomunidades culturales que valoran la experiencia tangible.

La revista 'Suave' en Ciudad de México, el 1 de julio del 2025 (Crédito: Aggi Garduño).

Un comienzo editorial

El auge de estas editoriales independientes en México representa algo más que una tendencia alternativa: es una respuesta estructural a las lógicas de exclusión del mundo editorial hegemónico. Su existencia demuestra que es posible construir circuitos culturales sostenibles sin depender de las grandes plataformas o el financiamiento público. Estas propuestas revalorizan el trabajo artesanal, la colaboración horizontal y el compromiso con la diversidad territorial.

En un entorno marcado por la saturación digital y la precariedad creativa, estos proyectos actúan como refugios para imaginar nuevas formas de hacer y compartir cultura. Si logran consolidar sus redes y mantener su autonomía, podrían redefinir el mapa editorial del país en los próximos años.