Internacionales

Debate histórico

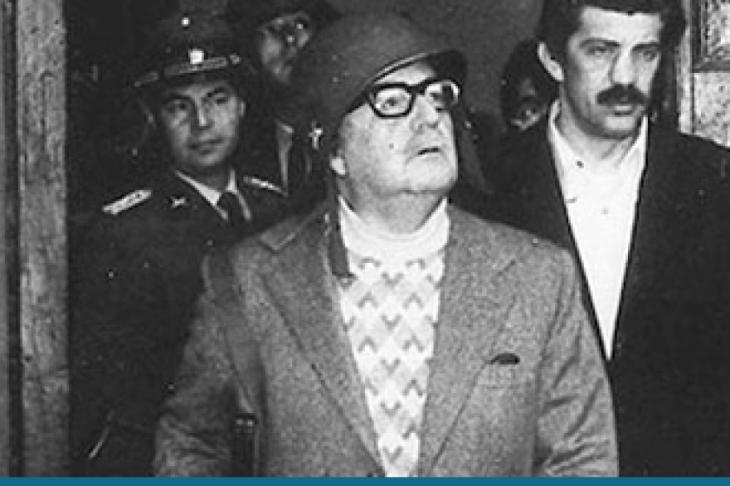

Chile: el golpe de 1973 y la controversia que reabre la memoria histórica

05/08/2025 | Las respuestas a las declaraciones de diputados reabren el debate sobre libertad, historia y el derecho a disentir sin relativizar el horror.

La frase lanzada por el diputado Cristián Araya, “¿A quién le importa lo que ocurrió en 1973?”, no cayó en el vacío. En Chile, el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende sigue siendo una herida abierta, pero también una fuente constante de tensión política. A medio siglo del evento, lo que está en juego ya no es sólo la memoria del pasado, sino la libertad de interpretarlo desde distintas perspectivas.

Julieta Martínez, activista y columnista, respondió con una afirmación rotunda: “A mí me importa lo que ocurrió en el 73”. Su columna publicada en El País rechazó las declaraciones de Araya y otros diputados como Johannes Kaiser, acusándolos de banalizar el horror. Sin embargo, lo que algunos ven como negacionismo, otros lo interpretan como un intento legítimo de matizar el relato oficial y abrir nuevos debates sobre las causas y consecuencias del golpe.

Lenguaje y totalitarismo

Martínez cita a Hannah Arendt para advertir sobre la normalización del autoritarismo a través del lenguaje. No obstante, su uso de Arendt ha sido criticado por ser selectivo. La filosofa alemana también alertaba sobre los peligros de imponer relatos únicos desde el poder. En ese sentido, las voces que cuestionan la unidimensionalidad del discurso sobre el 73 no necesariamente justifican la violencia: buscan que el debate político no quede reducido a etiquetas de buenos y malos.

Cuando Kaiser plantea que una dictadura podría ser "una salida" ante la imposición comunista, el problema es real: el miedo a la polarización y a modelos autoritarios también existe en sectores amplios de la sociedad chilena. El rechazo a la violencia debe ser absoluto, pero también debe permitirse discutir qué condiciones llevaron a la ruptura institucional de 1973, sin censura ni simplificaciones.

Una alerta democrática

Martínez denuncia una "ola de revisionismo" en sectores conservadores. Pero también existe una tensión creciente entre memoria y libertad de expresión. El riesgo, para muchos, es que el discurso de memoria histórica se use como una herramienta de silenciamiento político. Si el pacto democrático se erosiona, también lo hace cuando se intenta imponer una única narrativa del pasado.

Más de 3.200 personas fueron ejecutadas o desaparecidas entre 1973 y 1990, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estos crímenes no deben relativizarse. Pero ¿es posible hablar también de la violencia previa al golpe, de la crisis institucional, sin ser acusado de justificar lo injustificable? Para una parte del país, esa es la conversación que falta.

Memoria intergeneracional

Martínez, nacida mucho después del golpe, reivindica el derecho de los jóvenes a custodiar la memoria. Pero el pasado no es sagrado; es un terreno de disputa democrática. La exigencia de recordar debe convivir con la libertad de cuestionar. Para algunos, la columna de Martínez no invita al diálogo, sino a la adhesión.

Desde las aulas hasta las redes sociales, el 73 corre el riesgo de volverse un dogma. Su defensa no puede ser ritual ni identitaria: debe estar abierta al escrutinio, a nuevas miradas, a las incomodidades que plantea el tiempo. Recordar es esencial, pero también lo es discutir.

Contra la impunidad del lenguaje

Martínez propone una "sublevación ética" ante los discursos que legitiman la violencia. Pero esa ética también exige no encasillar todas las disidencias como amenazas. La democracia no sólo se defiende recordando, sino permitiendo el disenso. Y si se quiere evitar la impunidad, hay que aplicar ese principio a todos los actores del pasado, no solo a los que perdieron.

Negar los crímenes de la dictadura es inaceptable. Pero reducir el debate público a una sola versión de la historia también empobrece la democracia. Hay que recordar, sí. Pero también hay que debatir.

La columna de Martínez es valiente, pero también excluyente. Su fuerza moral se asienta en una causa justa, pero su tono puede alienar a quienes piensan distinto sin justificar el autoritarismo. En una sociedad dividida, la memoria necesita menos consignas y más diálogo honesto.

Hoy, el riesgo no es solo el olvido, sino el uso político del pasado como arma arrojadiza. Y eso, en cualquier bando, debilita la democracia que se dice defender.