Internacionales

Entrevista exclusiva

“En los terremotos y tsunamis, el comportamiento de la población es clave”

10/08/2025 | En NewsDigitales dialogamos con la geóloga Inés Pérez, una de las expertas del Instituto Nacional de Prevención Sísmica de la Argentina, quien nos explicó por qué ocurrió el terremoto de Rusia, cómo evacuar ante los tsunamis y la importancia de la conciencia social.

En las últimas décadas la humanidad ha sufrido grandes terremotos y tsunamis que se llevaron la vida de millones de personas: desde el mortífero sismo de Valdivia de 9,5 en la escala de Richter hasta el de Indonesia en 2004 con 9,3 o el de Japón en 2011, de 9.0 en la misma medición y con el agravante de que afectó a la central nuclear de Fukushima.

Todos, sin excepción, llegaron de imprevisto, sorprendiendo a la gente mientras manejaba, trabajaba, vacacionaba o miraba el tranquilo paisaje de alrededor, porque nada los presagia y la ciencia aún no encontró la forma de predecirlos. Incluso para el reciente terremoto de Kamchatka que generó una alerta de tsunami que asustó a todo el mundo, en tiempos donde la inteligencia artificial, los drones y la más avanzada tecnología que ha conocido el hombre pareciera que todo lo puede.

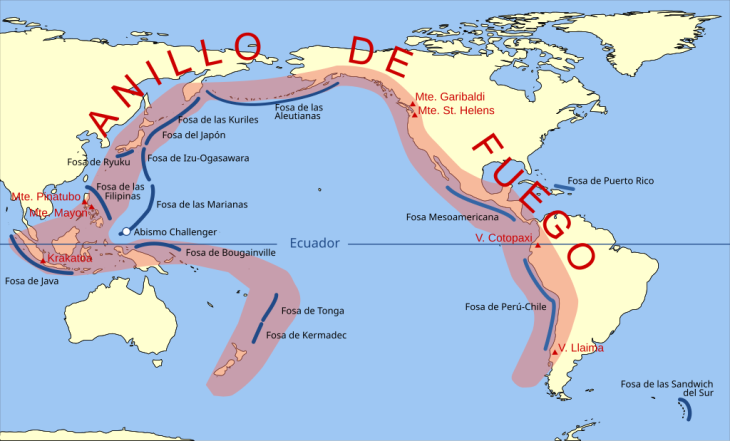

"Las alertas de tsunami se emiten ante sismos con características específicas, como una magnitud de 8.8 en este caso, considerados megaterremotos. Antes se les llamaba simplemente terremotos, pero ahora, cuando superan magnitudes de 8 u 8.5, se denominan megaterremotos. Estos son eventos de muy alta magnitud, y su potencial para generar tsunamis depende de factores como la localización y la interacción de las placas tectónicas. En este caso se trató de la placa del Pacífico que subduce bajo la placa norteamericana, según los gráficos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, aunque algunos mencionan microplacas", explica Inés Pérez, geóloga del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), en un diálogo exclusivo con NewsDigitales

-¿Cómo es el mecanismo del choque de placas?

-El mecanismo es el mismo tanto en tsunamis como en terremotos: una placa se introduce bajo la otra, acumulando tensión y deformaciones con el tiempo. Cuando estas tensiones se liberan, grandes porciones del fondo marino se alteran, lo que genera ondas sísmicas de magnitud. Esta alteración del fondo marino afecta la columna de agua superior, desencadenando un tren de olas que llega muy rápido a las costas, como pasó en Kamchatka. Son 10 o 15 minutos, similar a lo que ocurre en las costas chilenas, donde la distancia entre el punto de ruptura y la costa es mínima.

-La profundidad y la distancia son las claves para cuantificar el terremoto…

-Exacto. La distancia y la morfología del fondo marino influyen. Por eso ante la situación de lo que pasó en Rusia se emitieron alertas de tsunami para toda la cuenca del Pacífico, que tiene antecedentes de terremotos y tsunamis muy fuertes. Los modelos proyectan los horarios de llegada del tren de olas a diferentes costas: primero a Kamchatka, luego a las Islas Kuriles, las Aleutianas, Japón, Hawái, otras islas del Pacífico, y finalmente a las costas de Estados Unidos, América Central, América del Sur y hasta la Antártida chilena. Estas proyecciones se hacen como medida preventiva, considerando un escenario desfavorable para estar preparados.

-En Chile los avisos indicaban con exactitud el horario de llegada de la ola a determinadas islas o zonas. ¿Desde cuándo existe esa tecnología?

-En 2010, cuando Chile tuvo un terremoto de magnitud 8.8 mar adentro, las alertas de tsunami fallaron en estimaciones y desestimaciones. A partir de esa experiencia, el país mejoró sus modelos y horarios de llegada de olas. Existen modelos que predicen la llegada de olas según escenarios específicos, monitoreados por una red de boyas en el Pacífico. Este océano tiene un historial de tsunamis muy graves, lo que permite pronosticar con cierta precisión, aunque siempre con un margen de error en el tiempo de llegada.

-Hablando del Pacífico: se suele decir que la cordillera de los Andes tiende a proteger a la Argentina de los terremotos fuertes provenientes de esa zona, salvo en las provincias cuyanas. ¿Es así?

-La cordillera de los Andes es el resultado de la deformación causada por la interacción de placas, como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que bordea el oeste de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Alaska, Kamchatka y Japón. Esta interacción genera movimientos milimétricos o centimétricos por año, acumulando esfuerzos que producen montañas, volcanes y terremotos. La cordillera no protege ni desprotege; es un testigo de esa deformación acumulada en tiempos geológicos. Las provincias del oeste, como San Juan y Mendoza, son las de mayor peligrosidad sísmica, pero también el norte y el sur de Argentina experimentan sismos.

-¿Pero esa barrera montañosa no ‘contiene’ las ondas para que no lleguen, por ejemplo, a Buenos Aires?

-Cuando se produce un terremoto, las ondas sísmicas se liberan desde el foco y viajan por el planeta, pero se amortiguan con la distancia, perdiendo energía. Por eso, en Chile los sismos se sienten más fuertes, en el oeste argentino con menor intensidad, en Córdoba aún menos y en Buenos Aires apenas se perciben. Esto se debe a la dispersión de las ondas.

-En la página del INPRES hay muchas alertas de pequeños terremotos. ¿Cómo está la Argentina? ¿Se puede predecir si un año será más sísmico que otro?

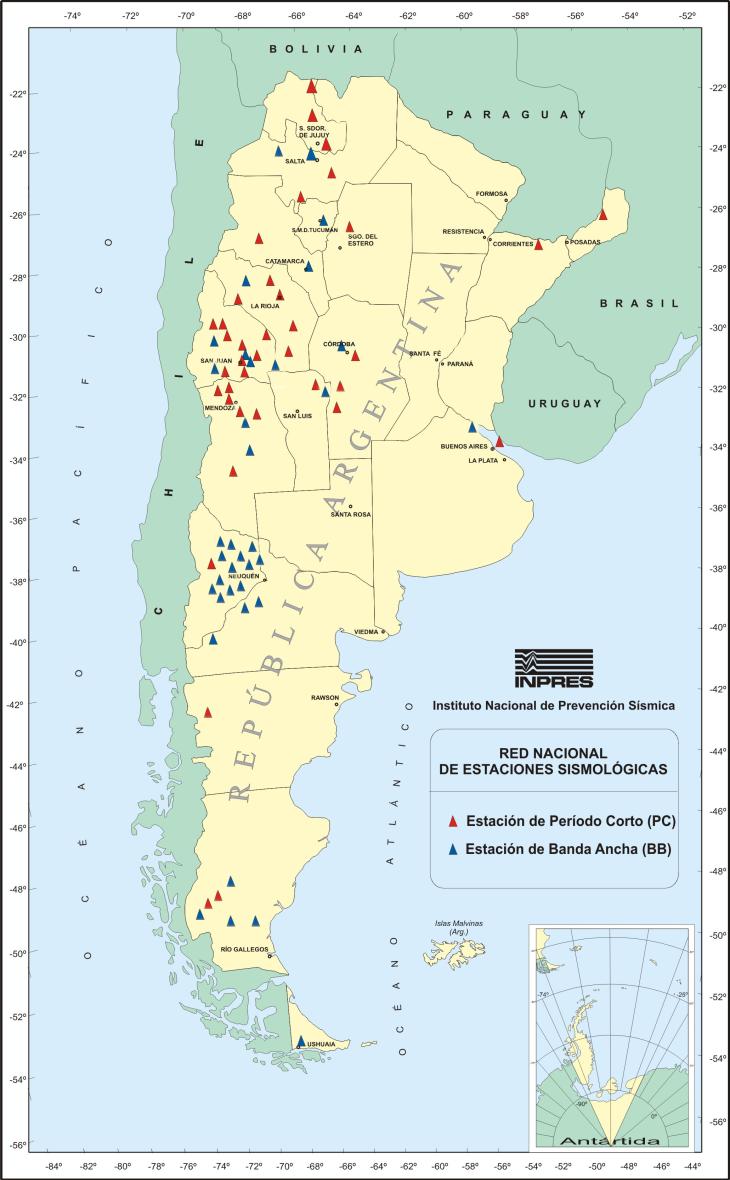

-La predicción sísmica no existe en el estado actual de la ciencia. No podemos anticipar terremotos ni saber qué año será más sísmico. En Argentina, el INPRES monitorea la actividad sísmica en tiempo real con estaciones desde La Quiaca hasta Ushuaia. Publicamos sismos percibidos por la población, con detalles de intensidad y ubicación. Aproximadamente, registramos 400 sismos sentidos por año en el país.

Todas las estaciones sismológicas distribuidas en el territorio nacional (Foto: INPRES).

Todas las estaciones sismológicas distribuidas en el territorio nacional (Foto: INPRES). -¿Por qué la costa atlántica argentina no tiene terremotos?

-En el oeste de Sudamérica hay un contacto convergente entre la placa de Nazca y la Sudamericana, generando esfuerzos de compresión y terremotos tsunamigénicos. En el Atlántico, la placa sudamericana experimenta distensión, como en el proceso de separación de África, que no produce terremotos tan fuertes ni alteraciones significativas del fondo marino.

-¿En cuántos millones de años ocurriría esa separación de África?

-Son tiempos geológicos, quizás 20 millones de años. Superan ampliamente la escala humana. La configuración actual de las placas es el resultado de procesos tectónicos continuos, y nosotros solo observamos una fracción de ese proceso.

-Cuando un terremoto libera energía, también hay riesgo de activar volcanes, ¿cierto?

-Sí, puede suceder. Por ejemplo, el terremoto de Chile de 1960 activó volcanes en la cadena andina. Y ahora en Kamchatka (conocida como la tierra de los volcanes), un volcán inactivo durante 400 años se reactivó tras el reciente terremoto. Estos eventos alteran los patrones de esfuerzos cerca del foco sísmico, lo que puede desencadenar actividad volcánica.

-¿Y dónde está para la Argentina en cuanto a actividad sísmica en comparación con Chile, Estados Unidos o el Caribe?

-Chile es mucho más sísmico que Argentina, con más actividad continua y de mayor magnitud en un territorio más pequeño. Sin embargo, la cantidad de sismos sentidos no está tan lejos de la nuestra, ya que en Argentina la población reporta eventos a través del INPRES. Tratamos de ser informativos, detallando hora y lugar de percepción.

-En Mendoza hay mucha cartelería de advertencia sobre terremotos en espacios públicos y escuelas. ¿Es la provincia mejor preparada?

-Varias provincias están bien preparadas. La prevención sísmica incluye construcciones sismo-resistentes y la preparación de la población. Mendoza, San Juan y otras provincias aplican normas sismo-resistentes y enseñan prevención en escuelas. Sin embargo, el comportamiento de la población es clave. El pánico puede causar tragedias, como personas que se paralizan o toman decisiones erróneas durante un sismo.

-Como el caso de una señora que llevó a su hijo a ver un tsunami...

-Exacto, eso refleja falta de conciencia sísmica. En Chile, la vivencia de sismos es constante, lo que genera una memoria colectiva sólida. En Argentina, los terremotos son más espaciados, lo que puede debilitar esa conciencia. Por ejemplo, los sobrevivientes del terremoto de San Juan de 1944 destacan la importancia de construcciones sismo-resistentes y la solidaridad post-sismo, pero con el tiempo, esa memoria se diluye.

-¿La Antártida también puede sufrir terremotos o tsunamis? Porque no es algo de lo que no se hable mucho.

-La Antártida tiene sismicidad, sí, aunque está poco estudiada debido a su lejanía. Las islas del Atlántico Sur, como las Orcadas del Sur, son zonas sísmicas. De hecho, en 2003, un sismo en las Orcadas alteró campos de hielo cercanos. La placa Antártica y otras, como la de Escocia, generan interacción y sismos. Aunque no son tsunamigénicos como en el Pacífico, estos fenómenos requieren más estudio, especialmente a través de registros sedimentarios para detectar tsunamis antiguos.

El día en que la tierra se partió en dos. El terremoto de Valdivia de 1960, en Chile, fue el más grave de la historia. La fuerza liberada fue tal que afectó también a zonas tan distantes como Japón, Filipinas, Hawái, California y Nueva Zelanda.

El día en que la tierra se partió en dos. El terremoto de Valdivia de 1960, en Chile, fue el más grave de la historia. La fuerza liberada fue tal que afectó también a zonas tan distantes como Japón, Filipinas, Hawái, California y Nueva Zelanda.