Opinión

Altares del Siglo XXI

El pacto con Reino Unido que inició la pluralidad religiosa en Argentina

31/08/2025 | En 1825 un tratado, dio a los británicos la posibilidad de vivir su fe en estas tierras. Ese primer paso abrió una puerta que nunca más se cerró y que hoy explica la diversidad religiosa que late en nuestro país.

En 1825 las Provincias Unidas del Río de la Plata era apenas un proyecto de país y Buenos Aires un puerto que todavía se sacudía entre guerras internas y bloqueos navales, fue en ese clima inestable que se firmó con el Reino Unido el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, y lo que parecía un acuerdo diplomático más escondía una cláusula que marcaría el destino cultural y espiritual de estas tierras. El artículo IX decía con claridad que los súbditos británicos “gozarán de perfecta libertad de conciencia y no serán inquietados ni molestados por causa de su religión”. Era la primera vez que se reconocía legalmente la posibilidad de practicar una fe distinta a la católica en lo que hoy conocemos como suelo argentino.

Ese permiso significaba mucho más que un gesto protocolar, era la posibilidad concreta de levantar templos, abrir cementerios y reunirse sin ser perseguidos. Fue la primera grieta en el monopolio religioso del catolicismo oficial, y aunque se pensó como una condición pragmática para atraer comercio e inversiones, terminó abriendo una puerta que nunca más se cerró.

En 1831 esa grieta se hizo visible en la esquina de 25 de Mayo y Tucumán, cuando se inauguró la Catedral Anglicana de San Juan Bautista, la primera iglesia no católica de Sudamérica. Allí, entre vitrales y himnos en inglés, se plasmaba un cambio de época. A la par, en el interior, aparecían signos tempranos de apertura, como en San Juan, donde la Carta de Mayo de 1828 proclamó la libertad de cultos en una provincia donde solo había un residente no católico, el médico Amán Rawson. Ese gesto, casi absurdo en su contexto, fue también visionario: la diversidad se proclamaba antes de que existiera como fenómeno social.

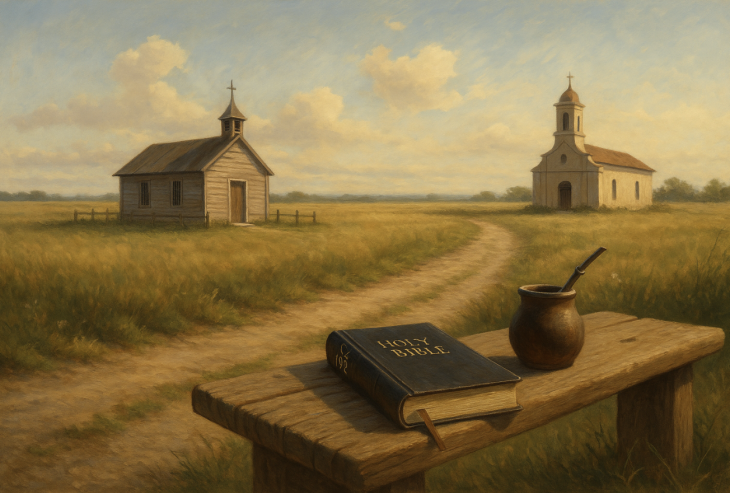

Con las oleadas inmigratorias del siglo XIX, la pluralidad dejó de ser promesa y se volvió paisaje. Los barcos no solo traían brazos para el trabajo sino también himnarios, Biblias y tradiciones. Colonos alemanes levantaban templos luteranos en Misiones y Entre Ríos, los suizos y valdenses abrían escuelas en Santa Fe, los galeses dejaban en la Patagonia las capillas de piedra que todavía hoy son orgullo de Chubut. Cada templo nuevo era también una marca en la identidad de un pueblo, una manera de decir “aquí también se cree de otra manera”.

El Estado supo leer esa necesidad y la Constitución de 1853 dio un paso decisivo. En su artículo 14 garantizó a todos los habitantes el derecho de profesar libremente su culto, y en el artículo 20 extendió ese derecho a los extranjeros. Lo que había comenzado como una concesión limitada a súbditos británicos se transformaba en una declaración universal. Era un mensaje al mundo: la Argentina quería poblarse y estaba dispuesta a ofrecer libertad como cimiento.

Con el tiempo, el protestantismo fue diversificándose. De las primeras comunidades de habla inglesa y alemana se pasó a iglesias con impronta criolla, ligadas a barrios populares y zonas rurales. A fines del siglo XIX llegaron las corrientes pentecostales, que en el siglo XX se expandieron con fuerza en villas y pueblos, convirtiéndose en una de las expresiones religiosas más dinámicas del país. Hoy, según relevamientos recientes, más del 15% de los argentinos se identifica con iglesias evangélicas o protestantes, lo que equivale a millones de personas que forman parte activa de la vida social, política y cultural del país.

Lo notable es que todo eso comenzó con una cláusula casi escondida en un tratado comercial. La Argentina no fue solo católica, también fue protestante, reformada, plural. Y esa pluralidad no se limitó a templos, se hizo visible en la educación, en la acción social, en la música y en la política. Basta recorrer cualquier provincia para encontrar huellas de ese proceso, desde las capillas galesas del sur hasta las comunidades luteranas del litoral.

La enseñanza que nos deja esta historia es clara. La libertad de cultos no fue un regalo ni una concesión piadosa, fue una construcción política y cultural que permitió que la fe se multiplicara y se mezclara con nuestras costumbres, creando una Argentina más compleja y más rica. En un mundo que aún discute cómo convivir con las diferencias, recordar que hace dos siglos la Argentina supo abrir el camino a la diversidad debería ser motivo de orgullo y también de compromiso.

Porque si en 1825 se animaron a pensar en un futuro plural cuando casi nadie lo pedía, lo que nos toca hoy es honrar esa herencia y preguntarnos qué nuevos pactos debemos firmar para que la libertad siga viva, y en definitiva, la historia de los protestantes en la Argentina es la historia de cómo la fe, lejos de dividir, puede ayudar a construir comunidad, tender puentes y enriquecer nuestra manera de ser argentinos.