Internacionales

Historia rusa

Los pasos históricos que hicieron de Rusia el país más extenso

20/09/2025 | Su expansión territorial fue un proceso de siglos que buscó recursos, fronteras seguras y acceso al mar.

La inmensidad de Rusia no fue un hecho natural, sino el resultado de siglos de conquistas y colonización. Desde un reducido principado medieval en torno a Moscú, el país se expandió hacia todos los puntos cardinales hasta convertirse en el Estado más extenso del planeta.

El proceso comenzó en los siglos XV y XVI, cuando el Gran Ducado de Moscú derrotó al poder mongol que había dominado la región durante doscientos años. Con Iván IV, conocido como Iván el Terrible, se anexaron los kanatos de Kazán y Astracán, lo que permitió controlar el río Volga y abrir la puerta hacia los Urales y Siberia. Esta conquista aseguró el acceso a tierras fértiles y rutas comerciales estratégicas.

Río Volga.

A partir de allí, comenzó una expansión sin precedentes: en menos de un siglo, los cosacos atravesaron toda Siberia y llegaron al océano Pacífico. En ese camino, se fundaron ciudades como Tobolsk, Irkutsk y Yakutsk, y se establecieron rutas comerciales con China a través de caravanas de pieles. Siberia, pese a su clima extremo, se convirtió en un inmenso reservorio de recursos naturales y un escudo frente a posibles invasiones desde el este.

En el oeste, la política de los zares buscó acercarse a Europa. Pedro el Grande impulsó la construcción de San Petersburgo a orillas del mar Báltico a comienzos del siglo XVIII, tras vencer a Suecia en la Gran Guerra del Norte. Esto le dio a Rusia una salida marítima más estable y un símbolo de modernización.

Unos años después, Catalina la Grande expandió las fronteras hacia el sur, incorporando Crimea y partes de Ucrania tras derrotar al Imperio Otomano. Con esto, Rusia obtuvo acceso al mar Negro y se aproximó al Mediterráneo, un objetivo estratégico que marcó su política exterior hasta nuestros días.

Mapa de la expansión rusa.

En el siglo XIX, la expansión continuó hacia el Cáucaso y Asia Central. Tras décadas de guerras, Rusia incorporó Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Estos territorios ofrecían tierras agrícolas, rutas hacia India y Persia, y servían como barrera frente al Imperio Británico en lo que se conoció como “El Gran Juego”.

Al mismo tiempo, Rusia avanzó en el Lejano Oriente. En 1858 y 1860 firmó tratados con China que le cedieron la región del Amur y el acceso al océano Pacífico, donde fundó Vladivostok, puerto clave para proyectarse hacia Asia. En esa misma época, vendió Alaska a Estados Unidos (1867), una decisión que privó al imperio de una enorme extensión en América del Norte.

Con la llegada del siglo XX y la formación de la Unión Soviética, Rusia ya había alcanzado su máxima extensión territorial. En lugar de anexar nuevas tierras dentro de sus fronteras, creó una esfera de influencia en Europa del Este, Asia y otras partes del mundo, manteniendo la lógica histórica de asegurar fronteras lejanas y controlar puntos estratégicos.

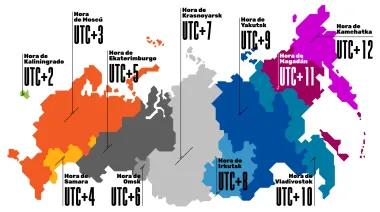

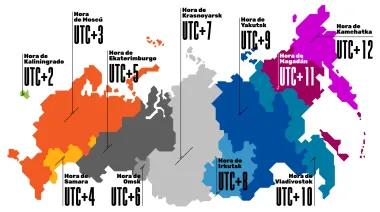

El resultado de esta expansión de más de cinco siglos es el país actual: 17 millones de km², 11 husos horarios, 14 fronteras terrestres y 36.000 km de costas. Cada conquista respondió a una necesidad estratégica: controlar rutas comerciales, acceder a mares navegables, asegurar recursos o defenderse de invasiones. Su poder y su identidad como nación se construyeron sobre la base de un territorio conquistado paso a paso, que hoy sigue definiendo su lugar en el mundo.