Internacionales

Entre el ego y la gloria

El Nobel que Milei sueña, Trump envidió y Corina Machado convirtió en símbolo

13/10/2025 | De la paz imposible de Trump al fetiche económico de Milei, y de la resistencia de María Corina Machado al prestigio efímero del Nobel, el premio se transformó en la moneda moral de la geopolítica moderna. En la era de los discursos y las proclamaciones globales, el reconocimiento ya no se gana en la historia, sino en la narrativa.

El Premio Nobel nació como una ofrenda a la humanidad. Alfred Nobel, el hombre que inventó la dinamita, quiso redimirse premiando a quienes construyeran lo contrario: la paz, la ciencia, la justicia. Pero en el siglo XXI, su legado parece mutar en un escenario donde las proclamaciones valen más que las transformaciones. En un mundo saturado de líderes que gritan su propia verdad, el Nobel se convirtió en un espejo donde el poder busca confirmación moral.

Y allí están ellos: Donald Trump y Javier Milei, dos presidentes en funciones que, desde polos distintos, comparten un mismo sueño de inmortalidad simbólica. Ambos han comprendido que la legitimidad ya no proviene de los organismos internacionales, ni siquiera de los resultados concretos de gobierno, sino de la capacidad de imponerse como relato global. El Nobel, ese galardón que alguna vez honró a Luther King, Mandela o Malala, encarna hoy la última frontera de esa batalla discursiva.

Trump lo entendió primero. Desde su regreso triunfal a la Casa Blanca, relanzó su vieja ambición de “merecer el Nobel de la Paz”, una obsesión que lo acompaña desde su primera gestión. En sus discursos, vuelve a presentarse como el “pacificador del siglo”, citando los Acuerdos de Abraham como una gesta personal. Su administración trabaja entre bastidores para reinstalarlo como figura de equilibrio en Medio Oriente, aunque los hechos indiquen lo contrario: el mundo está más tenso, más nuclearizado y más dividido que nunca.

Sin embargo, Trump no busca el Nobel como reconocimiento de paz, sino como arma geopolítica. En la competencia simbólica entre Washington, Pekín y Moscú, el galardón sirve para reafirmar la superioridad moral del modelo occidental frente al “autoritarismo global”. Cada nominación o rumor sobre su candidatura se convierte en acto de propaganda: no una medalla por logros, sino una proclamación de poder.

Javier Milei, desde el sur del continente, intenta algo similar, pero en otro terreno: el del fetiche económico. En su cruzada libertaria, el Nobel representa la consagración académica que legitime su revolución ideológica. Sueña con ser recordado como el economista que “liberó” a la humanidad del estatismo, el profeta del mercado absoluto. Pero su prédica, envuelta en épica y religiosidad, tropieza con la realidad: una inflación que no cede, un país fragmentado y una comunidad científica internacional que lo observa con más curiosidad que respeto.

En el fondo, Milei aspira a lo que el Nobel ya no otorga: la eternidad intelectual. El Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas -creado por el Banco de Suecia en 1969, no por Alfred Nobel- premia ideas comprobables, teorías de desarrollo, innovación y bienestar colectivo. Ninguno de esos conceptos dialoga con el dogma de “dinamitar el Estado” ni con los ensayos de laboratorio social que practica la Argentina actual. Pero Milei insiste, porque el Nobel, más que un galardón, es una proclamación ante el mundo: “Yo tenía razón”.

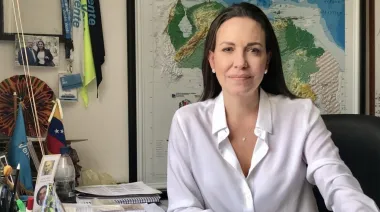

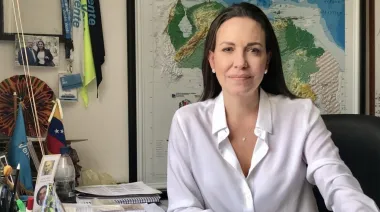

Mientras tanto, el verdadero Nobel de la Paz recae en otra figura: María Corina Machado, símbolo de resistencia venezolana. Desde el exilio, su premio en 2025 fue leído como una bofetada diplomática a Nicolás Maduro y una reafirmación occidental del valor de la democracia liberal. Su distinción tuvo, sin embargo, un costo: el rumor de filtraciones, apuestas irregulares y espionaje informático antes del anuncio oficial. En el siglo de los datos, ni siquiera el secreto más sagrado de Estocolmo es inmune al algoritmo.

BREAKING NEWS

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9

La escena global parece guiada por un mismo guion: los premios, los discursos y los reconocimientos se convirtieron en instrumentos de diplomacia simbólica. Estados Unidos utiliza el Nobel para reafirmar su narrativa moral; Europa lo emplea para sostener una autoridad ética que ya no refleja su poder real; América Latina lo transforma en bandera de resistencia. El premio dejó de medir la paz o el progreso: ahora mide la capacidad de significar.

Trump lo usa para reescribir su lugar en la historia, como si la ausencia del Nobel fuera la prueba final de su martirio político. Milei lo eleva como objetivo metafísico, el sello de un liderazgo mesiánico que busca validación científica. Machado lo resignifica como gesto de supervivencia frente a la tiranía. Tres modelos de legitimidad: el del poder, el del dogma y el de la resistencia.

As the leader of the democracy movement in Venezuela, this year’s peace laureate Maria Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in Latin America in recent times.

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Ms Machado has been a key, unifying figure in a political opposition that was… pic.twitter.com/quGX4zgrl5

El Nobel, alguna vez cumbre del mérito, es hoy el campo de batalla del relato global. La paz, la ciencia y la libertad ya no son valores absolutos, sino herramientas para disputar influencia. Los discursos de Trump en la ONU o de Milei en Davos suenan como manifiestos de proclamación mundial: uno promete restaurar el orden, el otro liberar al mundo del socialismo. Ambos buscan la épica del reconocimiento que el tiempo aún les niega.

Quizás ese sea el nuevo drama del poder: ya no se lucha por cambiar el mundo, sino por ser reconocido como quien lo cambia. En esa competencia por la inmortalidad simbólica, los discursos reemplazan a las acciones, las medallas a los hechos, y las narrativas a la historia.

Si Alfred Nobel pudiera mirar este siglo, probablemente redactaría un nuevo testamento: “Otorgar el premio a quien logre decir cualquier cosa con convicción, y hacer que el mundo lo crea por un instante”.

Y en esa ceremonia imaginaria, Trump y Milei estarían en el estrado, proclamando su victoria. Machado, desde la distancia, levantaría el suyo, no como trofeo, sino como prueba de que todavía hay causas que no necesitan aplausos para tener razón.