Opinión

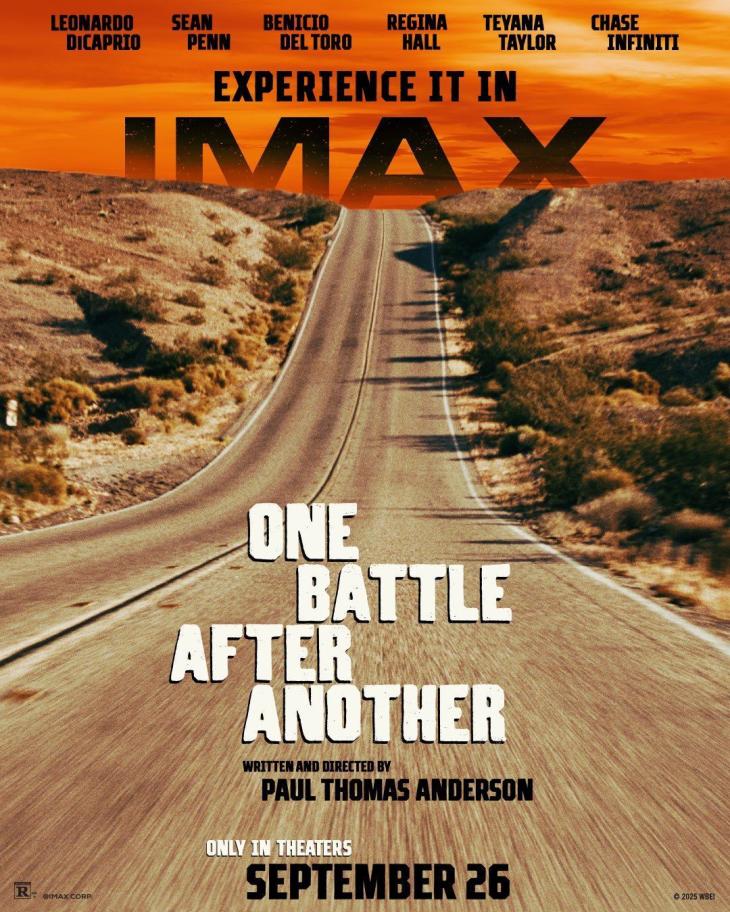

One Battle After Another

Una batalla tras otra

18/10/2025 | Entre la parodia y la tragedia, Anderson filma el final de la inocencia política y el inicio de la soledad contemporánea.

Paul Thomas Anderson estrenó su décimo largometraje, One Battle After Another, una libre adaptación de Vineland (1990), la cuarta novela del esquivo Thomas Pynchon. La crítica la recibió con fervor, algunos la llamaron “un clásico instantáneo”, otros “la película más furiosa y divertida de su autor”.

Esa unanimidad revela tanto el impacto de la puesta como la vitalidad de los temas pynchonianos -esa mezcla de paranoia, política y delirio pop- que Anderson logra traducir al presente en este film. En la novela, la acción transcurre en 1984, año de la reelección de Ronald Reagan y del apogeo neoliberal que sepultó los restos de la contracultura. En la película, el director traslada ese espíritu a un hoy reconocible, donde las viejas batallas ideológicas parecen un poco oxidadas y un tanto sobreactuadas. El resultado es una obra que, como escribió The Guardian, funciona como “un thriller bizarro, alimentado por la energía del pulp y una furia política sostenida, con el pie siempre en el acelerador”.

La película se organiza en dos arcos narrativos, separados por un salto temporal que funciona como espejo y como advertencia, muestra las consecuencias inevitables de las decisiones que los personajes toman. Anderson construye así la parodia de dos sociedades secretas opuestas pero simétricas.

Por un lado, The French 75, una agrupación sin programa político definido pero convencida de estar “a favor de todo lo bueno”, liderada por la magnética Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor). Enfrente, el Christmas Adventurers Club, un clan de supremacistas blancos devotos de San Nicolás, donde Lackjaw (Sean Penn) se ve arrastrado por una obsesión que lo desborda, el deseo por una mujer negra a la que, por credo y pertenencia, debería odiar.

Aunque los recursos paródicos del grupo supremacista resultan más obvios y estandarizados, el verdadero hallazgo está en el diálogo que se establece entre ambos bandos y, sobre todo, en la tensión sexual entre Perfidia y Lackjaw. Enemigos que terminarán condenados a compartir una hija, es decir, una herencia común. Anderson muestra cómo la trampa de los idealismos puede volverlos igualmente hipócritas, como si cada causa se devorara a sí misma desde las vísceras de esa pasión.

El final de Perfidia no admite redención. En su caída, la utopía se pudre, el mundo que imagina construir pesa más que el mundo real que destruye. El asesinato de un guardia de seguridad indefenso, significa una traicion a su raza; la delación de sus propios compañeros para su caceria y muerte, implica una traicion a su organizacion y la pérdida de su familia revelan finalmente, el precio de esa fe sin comunidad. Su fervor se vuelve una forma de crueldad. En ese clima de paranoia y deseo, el individualismo triunfa como única ideología posible. El placer -o la perversión- reemplaza a la política. La guerra ya no ocurre entre bandos, sino dentro de cada uno de los personajes.

En ese nuevo contexto, producto de la traición y el desencanto, Ferguson (Leonardo DiCaprio) cría a Willa (Chase Infiniti), su “hija” adolescente, fruto de la relación con Perfidia, ya desaparecida. La joven, instruida en artes marciales por su sensei Sergio (Benicio del Toro), encarna una generación nacida del fracaso de las utopías. Fuerte, irónica, pero sin horizonte. Ferguson, en cambio, es la sombra de lo que fue. Pasa los días entre la marihuana, el alcohol y una televisión encendida donde siempre se repite La batalla de Argelia, de Pontecorvo, como un mantra de una revolución que ya nadie cree posible. Es la versión degradada del militante, un ex activista devenido espectador de sí mismo, sobreviviente de un ideal agotado.

Anderson ironiza sobre esa herencia, la residual de unos rebeldes que envejecieron en la comodidad del cinismo. Su mirada funciona como una crítica al activismo posmoderno -ese que vive entre selfies y eslóganes-, una suerte de yes we can que se vació de contenido y terminó generando individuos exhaustos, ansiosos y melancólicos. Como escribió Byung-Chul Han, “así como la sociedad disciplinaria foucaultiana producía criminales y locos, la sociedad del rendimiento produce sujetos fracasados y depresivos”. Anderson parece filmar precisamente eso: la resaca de la promesa progresista, el instante en que la lucha se convierte en simulacro.

Uno de los momentos más lúcidos del film llega cuando Ferguson intenta contactar a su hija a través de una antigua línea secreta de la resistencia, usando su viejo seudónimo de guerrillero. El dispositivo, que alguna vez fue un canal de comunicación clandestino, hoy funciona con la inercia absurda de un call center. Ferguson queda atrapado en un bucle de opciones automáticas, contraseñas olvidadas y protocolos de seguridad, como si su llamado de auxilio se hubiera convertido en el reclamo de un cliente por un cobro equivocado en la tarjeta de crédito. La escena es tan cómica como trágica, una revolución burocratizada, más pendiente de las formas que del fondo, donde la política se diluye en formularios y procedimientos. Anderson condensa en pocos minutos lo que podría ser el epitafio de toda una generación, de la rebelión al cargo.

El sensei interpretado por Benicio del Toro encarna la tercera posición en esta tragicomedia de acción. Su comunidad de inmigrantes funciona como un refugio modesto, sin épica, donde la solidaridad se ejerce sin cámaras ni consignas. Frente a los delirios idealistas de los bandos enfrentados, este grupo representa una ética de lo pequeño. La resistencia cotidiana, el trabajo compartido, la ayuda mutua como forma de heroísmo.

La vieja idea sesentista del individuo que lucha contra su opresor no sirve para explicar el presente. Hoy la opresión no viene de afuera sino de adentro: de la soledad, de la atomización, de la pérdida de comunidad y de sentido. Anderson parece filmar ese desplazamiento histórico -del enemigo externo al vacío interior- con una claridad brutal.

El grupo del sensei sugiere una verdad incómoda. No hay trascendencia sin sacrificio, ni causa colectiva sin renuncia individual. El liberalismo, tanto de izquierda como de derecha, nos ha enseñado a venerar al individuo por encima de cualquier proyecto común, y con ello ha sellado la imposibilidad del triunfo colectivo. Es una operación de pinzas pacientemente calculada. Primero se disuelve la idea de comunidad, luego se nos convence de que la libertad consiste en la soledad. Anderson filma ese proceso con ironía y desesperación, pero también con una compasión que lo salva del cinismo.

En la secuencia final, la cámara sigue una ruta ondulante que se pierde en el horizonte. La carretera como destino incierto, metáfora de un país que avanza sin saber hacia dónde. Hollywood imagina una guerra civil inminente, pero Anderson sugiere algo peor, que la guerra ya empezó. Silenciosa, interior, en cada sujeto que habita el sueño americano. Sin embargo, en medio de ese paisaje exhausto, Willa aparece como una forma de esperanza, no la ingenua ni la redentora, sino la esperanza moderada de quien todavía puede aprender. Su juventud no promete un nuevo comienzo, sino la posibilidad -mínima pero real- de recomponer el sentido desde los restos. En su mirada final, más curiosa que heroica, Anderson condensa la única salida posible. Volver a creer, aunque sea por instinto, en la comunidad que aún resiste.