Internacionales

Ritmo, raíz y pasión

Flamenco: el arte que latió junto al tango argentino

06/11/2025 | Dos géneros ricos en emoción, voz y movimiento que comparten historias de tradición, migración y encuentro.

El flamenco es un universo artístico que nació en la región andaluza de España, entre los siglos XVII y XIX, y creció en barrios como los de Sevilla, Cádiz y Granada. Surgió en gran parte de las comunidades gitanas —con sus propias expresiones culturales—, pero también se nutrió de la herencia de los moriscos (musulmanes), judíos y cristianos de la península Ibérica. El cante jondo, la guitarra rasgada, las palmas y el zapateado constituyeron su esencia temprana.

En paralelo, el tango floreció en las márgenes del Río de la Plata, en ciudades como Buenos Aires y Montevideo, desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX: inmigrantes europeos, afro-porteños, orígenes mestizos, y la fusión de ritmos africanos, criollos y europeos formaron un caldo cultural muy parecido al de Andalucía en términos de encuentro e hibridación.

Aunque separados por océanos, ambos estilos comparten rasgos que los hacen hermanos de latido: la voz expresiva, la guitarra (en el caso del flamenco), el bandoneón (en el tango), el sentimiento de nostalgia, el lamento reconvertido en belleza, y la transformación de lo marginal en arte universal.

Orígenes y evolución del flamenco

Los estudios indican que el nombre “flamenco” ya se usaba en el siglo XVIII para designar bailes populares; sin embargo, la fusión de distintos aportes culturales —la música y danza de los gitanos, los cantares árabes y moriscos, los lamentos judíos, la tonada cristiana— fue gestando lo que luego se llamaría cante jondo, aquella forma profunda y emocional. Con el siglo XIX se desarrollaron cafés cantantes donde se abre el escenario para el público urbano y la guitarra adquiere protagonismo. En el siglo XX, el flamenco se internacionaliza, se graba, se mezcla con jazz, rock o pop, y entra en los grandes escenarios del mundo.

Andalucía, corazón del flamenco: Sevilla, Cádiz, Jerez y Granada marcan el rumbo.

Similitudes con el tango argentino

Al igual que el flamenco, el tango nació en barrios humildes, entre inmigrantes y clases populares, fue considerado por largos años música marginal, incluso socialmente estigmatizada, antes de ser aceptada y admirada globalmente. Ambos estilos —flamenco y tango— representan historias de migración, mezcla cultural y búsqueda de identidad. Donde el gitano andaluz y el inmigrante italiano-español en Buenos Aires encuentran su voz, la convierten en cante o en tango, en lamento o en compás, y la transmiten al mundo.

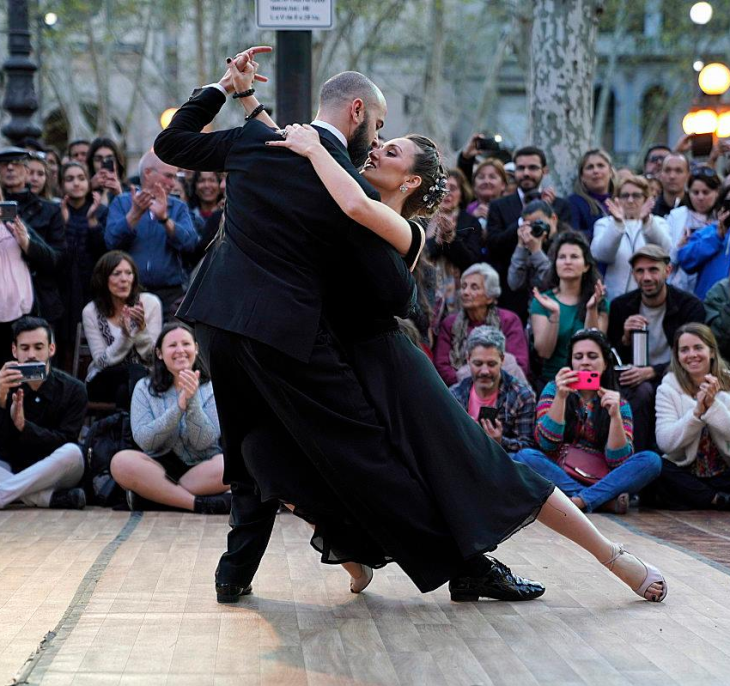

Del barrio al mundo: el tango se volvió fiesta global sin perder su acento rioplatense.

Datos destacados

-

En el flamenco, la guitarra española se convierte en uno de los instrumentos icónicos ya a partir de mediados del siglo XIX, sustituyendo o acompañando al cante a capela que era más habitual.

-

Los palos del flamenco (seguiriyas, soleás, bulerías, tangos flamencos) señalan ritmos, modos y estados de ánimo muy específicos: la alegría, el duelo, el jolgorio.

-

En el tango, el bandoneón hace su entrada a comienzos del siglo XX y se convierte en símbolo del género junto a la voz masculina y femenina, el piano, el violín.

-

Ambos géneros lograron trascender sus espacios locales: el flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010, y el tango hizo lo propio en 2009.

-

Su difusión global permitió que artistas de diversos países adoptaran y adaptaran sus formas: el flamenco resuena hoy en Japón, Estados Unidos y América Latina; el tango en Europa, Asia y más allá.

¿Por qué nos resulta tan cercano?

Desde Argentina, el flamenco puede sentirse como un primo hermano del tango porque ambos relatan historias de desplazamiento, de tristeza convertida en arte, de cuerpos que bailan para resistir, de voces que cantan para sentirse vivos. Cuando en Buenos Aires se escucha un violín llorando en un bandoneón o en Sevilla una guitarra rasguea con fuerza, la emoción humana que late es la misma.

En definitiva, el flamenco no es solo “ese baile español” sino una epopeya cultural que emerge del dolor y la belleza, que se mezcla con otros mundos —como lo hizo el tango de nuestro Río de la Plata— y se convierte en lenguaje universal. Y al mirarlo con atención, reconocemos nuestra propia historia de búsqueda, mezcla y resiliencia.