Internacionales

Terremoto electoral

Franco Parisi y Javier Milei: el giro hacia la antipolítica y su impacto en las elecciones

18/11/2025 | La irrupción de outsiders en Chile y Argentina expone el desgaste de los partidos tradicionales y un nuevo tipo de votante guiado por desafección y redes digitales.

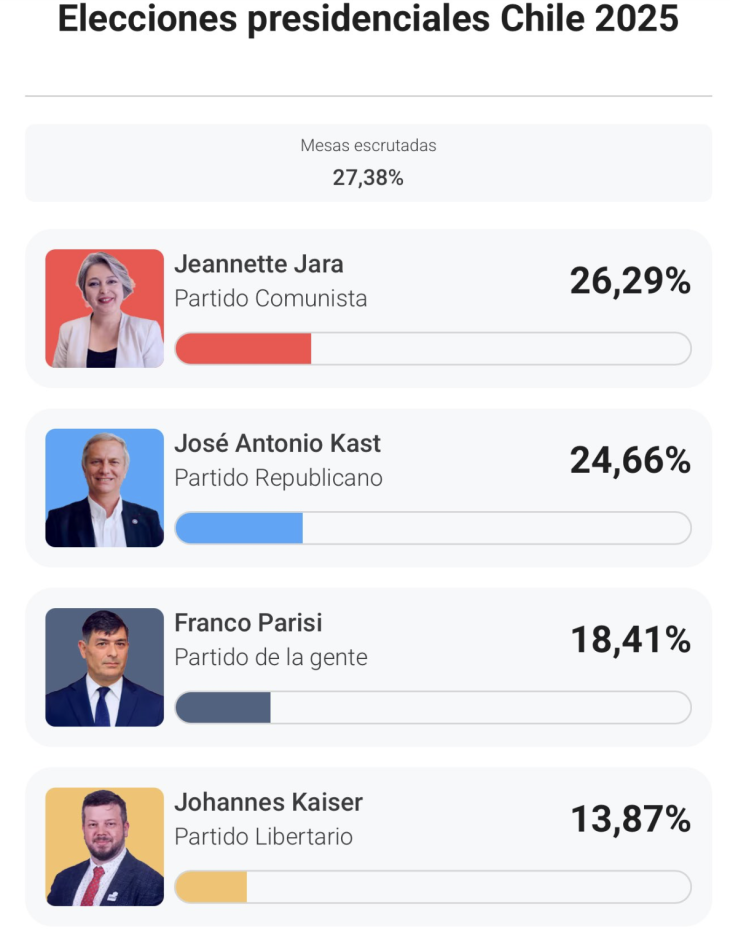

El avance de Franco Parisi en Chile, con un sorpresivo 19,7% y una bancada de 14 diputados, abrió un debate sobre la magnitud del desgaste político acumulado en el país. Su irrupción, inesperada para gran parte del establishment, refleja un electorado desconectado de las estructuras partidarias tradicionales, más atraído por discursos prácticos y figuras que operan fuera de los códigos de la élite. Ese giro en la primera vuelta chilena reconfiguró la competencia entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, evidenciando un escenario electoral más volátil y menos ideologizado.

Un movimiento similar emergió recientemente en Argentina, donde Javier Milei, con una campaña centrada en la antipolítica, venció en la segunda vuelta presidencial. Su recorrido, marcado por la narrativa contra la "casta" y el uso intensivo de redes sociales, expuso la capacidad de un outsider para capitalizar el malestar social en un contexto de crisis estructural. La comparación entre ambos casos revela que, aunque operan en realidades distintas, comparten una misma base: una ciudadanía cansada de promesas incumplidas y desconfianza hacia los partidos.

Dinámicas compartidas

Ambos fenómenos evidencian un desplazamiento del eje político tradicional, donde el electorado premia discursos ajenos a la lógica partidaria clásica. Parisi, actuando incluso desde fuera del territorio chileno, conectó con votantes menos ideologizados que buscan soluciones inmediatas más que proyectos colectivos. Milei, por su parte, construyó su popularidad desde formatos no convencionales —streamings, virales, discursos performativos— que lo posicionaron como alternativa a la institucionalidad desgastada. Los dos casos revelan una competencia renovada por la representación de sectores desencantados.

Otra coincidencia es la forma en que estas figuras alteran las estrategias de los bloques tradicionales. En Chile, la centroizquierda quedó relegada a un rol defensivo, mientras Jara y Kast debieron recalibrar sus mensajes para captar al votante flotante que gravitó hacia Parisi. En Argentina, tanto el peronismo como la centroderecha enfrentaron una pérdida acelerada de influencia ante una narrativa libertaria que desbordó sus fronteras. El resultado es un escenario donde las coaliciones históricas ya no garantizan su dominio.

Reconfiguraciones en curso

La presencia de outsiders plantea un desafío profundo para los sistemas políticos sudamericanos: redefinir los mecanismos de representación en un contexto donde la desafección y la comunicación digital funcionan como nuevos ejes de movilización. En Chile, la pregunta central es si el fenómeno Parisi se consolidará o si su fuerza se disipará en ausencia de un proyecto institucional estable. En Argentina, el desafío pasa por los límites de gobernabilidad de un presidente que llegó al poder con un mandato de ruptura y un Congreso fragmentado.

Imagen de la campaña presidencial.

Ambos países muestran señales de una transición hacia modelos más personalistas y competitivos, donde el voto se comporta con mayor independencia de las estructuras partidarias. La comparación sugiere que Chile y Argentina están entrando en una fase de reordenamiento político sostenido, en la que los outsiders ya no son excepciones coyunturales, sino parte estable del paisaje electoral. Ese proceso redefine las alianzas y obliga a los actores tradicionales a repensar su relación con una ciudadanía cada vez más exigente.