Internacionales

Una figura singular

El legado sorprendente de Isabel de Bélgica, la reina que desafió a su época

25/11/2025 | Seis décadas después de su muerte, la figura de la consorte de Alberto I vuelve a cobrar fuerza por su vida audaz, cultural y política.

Esta semana se cumplen 60 años del fallecimiento de Isabel de Bélgica, una figura que continúa cautivando por su audacia, su sensibilidad social y su ruptura con los moldes rígidos de la realeza del siglo XX. Lejos de una consorte tradicional, Isabel dejó un legado que vuelve a llamar la atención por su modernidad y su carácter excepcional.

Una duquesa que se transformó en símbolo social

Nacida como Duquesa en Baviera, llegó a la corte belga tras casarse con Alberto I, pero su personalidad trascendió rápidamente el rol ceremonial. La Primera Guerra Mundial la encontró trabajando como enfermera, atendiendo heridos y creando hospitales de campaña. Ese compromiso directo, sumado a su cercanía con causas progresistas, le valió el apodo de la “Reina Roja”, un mote que marcó para siempre su perfil político: empática, inquieta y, para muchos, peligrosamente adelantada a su época.

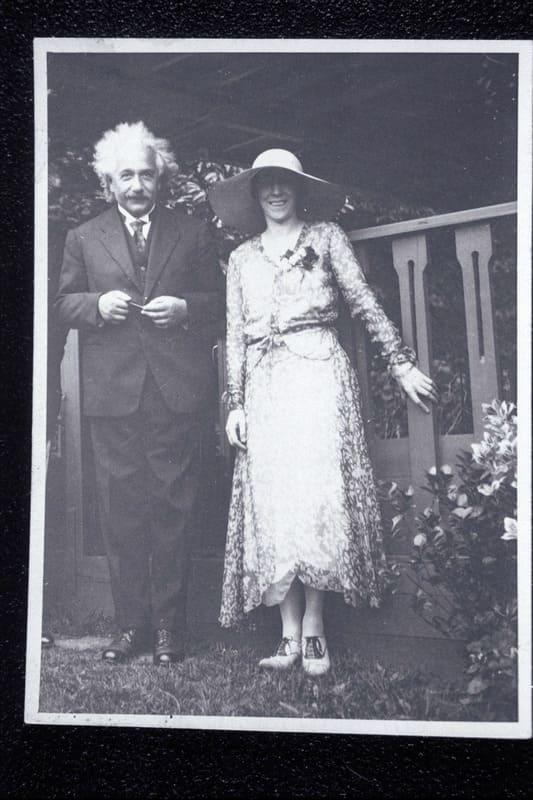

Su vida intelectual la convirtió en una verdadera mecenas cultural. Fue amiga personal de Albert Einstein, con quien compartió un profundo interés por la ciencia, y del violonchelista Pablo Casals, a quien apoyó en momentos clave de su carrera. Amante de la música, tocaba el violín y promovía la educación artística como herramienta de cohesión social en tiempos de guerra y posguerra.

La reina Isabel mantuvo una estrecha amistad con Albert Einstein, reflejo de su pasión por la ciencia y su papel como mecenas intelectual.

La fascinación por Egipto y el día que pisó la tumba de Tutankamón

En 1923, Isabel acompañó a Alberto I a visitar la recién descubierta tumba de Tutankamón, excavada por Howard Carter y Lord Carnarvon apenas un año antes. En ese momento, el hallazgo era el mayor acontecimiento arqueológico del siglo y una auténtica sensación mundial: filas de dignatarios, científicos y curiosos viajaban a Luxor para presenciar el tesoro intacto del joven faraón. Isabel quedó profundamente impactada por el estado de conservación de la tumba, por la meticulosidad del trabajo arqueológico y por la atmósfera casi mística que rodeaba la excavación. Aquella experiencia despertó en ella una afición duradera por la egiptología.

Tras ese viaje, comenzó a corresponderse con arqueólogos europeos, asistió a conferencias, visitó museos y colecciones privadas, y siguió de cerca cada nueva campaña en el Valle de los Reyes. Incluso llegó a financiar proyectos de investigación y excavaciones, algo prácticamente inédito para una monarca en ejercicio. Su interés no era superficial: estudiaba textos, consultaba especialistas y apoyaba iniciativas de preservación patrimonial. Para muchos historiadores, ese capítulo de su vida simboliza su espíritu curioso y su distancia con el molde tradicional de una reina continental.

Viajes, política y una curiosidad sin límites

Tras la muerte del rey en 1934, Isabel inició una etapa aún más libre y personal. Viajó por la Unión Soviética, conoció China en tiempos de transformación política y se vinculó con intelectuales de diversas corrientes. Su itinerario internacional desconcertaba a diplomáticos tradicionales, pero consolidaba su imagen como una figura cosmopolita y difícil de encasillar.

Isabel fue una pionera del alpinismo y de los deportes de invierno, cuando para la realeza estas actividades eran poco comunes. Su estilo de vida bohemio, su amor por la naturaleza y su gusto por romper el protocolo alimentaron su fama de reina moderna, impredecible y profundamente humana.

Isabel de Bélgica junto al rey Alberto I durante la Gran Guerra, período en el que la reina trabajó como enfermera y organizó hospitales de campaña.

Un legado que vuelve a tomar fuerza

Hoy, seis décadas después de su muerte, Isabel de Bélgica aparece como un símbolo de independencia, curiosidad intelectual y compromiso social, atributos que en su tiempo resultaban inusuales —cuando no incómodos— dentro de una casa real europea. Su trayectoria combina facetas poco compatibles para una consorte de comienzos del siglo XX: enfermera en la guerra, promotora de artistas perseguidos, viajera a países políticamente sensibles y apasionada por la arqueología en un sentido profesional, no meramente decorativo.

A lo largo de su vida, Isabel cultivó un perfil que desbordaba cualquier etiqueta tradicional. Fue mecenas artística, protectora de científicos e intérpretes, defensora de causas humanitarias y una presencia constante en debates culturales, incluso en contextos diplomáticos tensos. En tiempos donde la mayoría de las monarquías apostaban por la discreción y el aislamiento, ella optó por lo contrario: abrirse al mundo, explorar corrientes de pensamiento y desafiar la idea misma de cuál debía ser el papel de una reina.

Su figura vuelve a resonar no solo porque se cumplen sesenta años de su fallecimiento, sino porque su historia —arriesgada, brillante y llena de matices— sigue siendo una excepción dentro de la realeza contemporánea. Isabel fue mucho más que una consorte; fue una mujer que transformó su posición en una plataforma personal para la cultura, la ciencia y la acción social. En muchos sentidos, se adelantó a su tiempo y amplió los límites de lo que podía ser una monarca moderna.