Internacionales

Doctrina Monroe reloaded

Trump, Venezuela y Milei: la paz del miedo que subordina a Argentina

03/01/2026 | La caída de Nicolás Maduro consolida una lógica global donde Donald Trump busca coronarse como pacificador por la fuerza, mientras Javier Milei aplaude desde una diplomacia subordinada que expone a la Argentina y enciende alarmas desde América Latina hasta África.

La captura de Nicolás Maduro no fue solo una operación contra Venezuela. Fue un mensaje global, cuidadosamente escenificado. Donald Trump la presentó como un acto fundacional de paz, aunque ejecutado bajo amenaza, presión militar y disciplinamiento político. No se trató de evitar un conflicto, sino de demostrar quién decide cuándo empieza y cuándo termina.

En ese tablero, la Argentina no apareció como mediadora ni como actor con voz propia. Apareció como espectadora entusiasta. El gobierno de Javier Milei celebró la decisión de Estados Unidos sin matices, sin cálculo estratégico y sin evaluación de costos, profundizando una diplomacia de alineamiento automático que no produce beneficios concretos y sí multiplica riesgos.

Trump y la paz como trofeo personal

Trump insiste en definirse como “el presidente de la paz”, pero su concepto de pacificación está lejos de la tradición diplomática. No hay negociación multilateral, no hay construcción de consensos, no hay arquitectura institucional. Hay hechos consumados.

La obsesión por el Premio Nobel de la Paz, que nunca obtuvo y que terminó en manos de figuras opositoras al chavismo, funciona como motor simbólico de esta narrativa. Ante la ausencia de reconocimiento institucional, Trump parece decidido a que sea el mundo el que lo corone. No mediante acuerdos, sino mediante obediencia.

El mensaje que transmite es brutalmente simple: la paz no se discute, se acepta. Y quien no la acepta, se convierte en ejemplo. Primero Maduro. Después otros. El orden global vuelve a organizarse desde el miedo.

La Doctrina Monroe reloaded

La caída de Maduro marca algo más profundo que un cambio de gobierno: el regreso explícito de una lógica hemisférica donde Estados Unidos define qué regímenes son tolerables y cuáles no. Una Doctrina Monroe actualizada, sin sutilezas ni eufemismos.

América Latina deja de ser un espacio de disputa diplomática y vuelve a ser un territorio de demostración. El que se corre del eje, paga. El que duda, queda bajo sospecha. El que aplaude, sobrevive… por ahora.

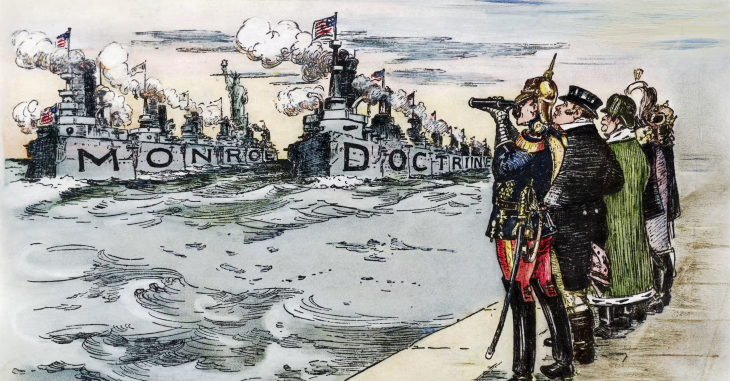

La Doctrina Monroe, enunciada por el presidente estadounidense James Monroe en 1823, fue una política exterior que establecía que cualquier intervención europea en América sería vista como un acto hostil hacia EE. UU., proclamando el lema "América para los americanos" (Foto: Getty images).

La Doctrina Monroe, enunciada por el presidente estadounidense James Monroe en 1823, fue una política exterior que establecía que cualquier intervención europea en América sería vista como un acto hostil hacia EE. UU., proclamando el lema "América para los americanos" (Foto: Getty images).Argentina: la marioneta aplaudidora

En este escenario, el rol de Javier Milei es particularmente delicado. No actúa como jefe de Estado que defiende intereses nacionales, sino como aliado emocional del poder. Aplaude antes de conocer el desenlace, convencido de que la lealtad ideológica equivale a blindaje geopolítico.

Allí aparece un delirio napoleónico invertido: Milei no sueña con conquistar, sueña con ser reconocido por el conquistador. Fantasea con gestos épicos ajenos -una guerra, una captura, un trofeo- como si pudieran transformarse en capital propio. Incluso en esa fantasía absurda de que Trump podría “entregarle” algo imposible, como las Malvinas, como premio a la obediencia.

Pero las potencias no regalan soberanía. La usan. Y los países que aplauden no deciden ni controlan daños. Solo quedan expuestos cuando el tablero vuelve a moverse.

Venezuela como advertencia al mundo

Lo ocurrido en Venezuela no se lee solo en clave latinoamericana. Es un llamado de atención global. La señal es inequívoca: el orden volvió a ser vertical y la disidencia tiene costo.

No hace falta enfrentarse directamente para quedar en la mira. Alcanza con no acompañar con suficiente entusiasmo. La neutralidad se vuelve sospechosa. La prudencia, una forma de deslealtad. Así, el miedo reemplaza al derecho internacional como organizador del sistema.

África observa: la jugada preventiva de Obiang

En África, el efecto demostración es inmediato. Líderes como Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial interpretan la caída de Maduro como una advertencia directa. No como un episodio regional, sino como una señal de lo que ocurre cuando un régimen queda aislado y sin capacidad de maniobra.

En ese contexto debe leerse la decisión de desplazar el eje del poder desde Malabo hacia una nueva capital planificada en el interior del país. No es una obra de desarrollo ni una apuesta al futuro: es una estrategia defensiva. Obiang busca alejar el centro político de la costa, reducir vulnerabilidades, reorganizar el control territorial y anticiparse a escenarios de presión externa.

El mensaje interno es claro -el poder se reconfigura para sobrevivir- y el externo también: Guinea Ecuatorial observa, aprende y se prepara. Mientras algunos regímenes se blindan en silencio, Argentina hace lo contrario: se exhibe celebrando decisiones ajenas.

Irán: el próximo capítulo del disciplinamiento

La presión sobre Irán confirma que Venezuela no es un caso aislado, sino parte de una secuencia. Trump no oculta su objetivo de debilitar al régimen iraní y reordenar el tablero de Medio Oriente bajo una lógica similar: amenazas explícitas, sanciones, respaldo abierto a figuras opositoras y construcción de una alternativa política desde el exilio.

El apoyo simbólico a Reza Pahlavi no apunta necesariamente a un cambio inmediato de régimen, sino a instalar la idea de que ninguna estructura de poder es intocable. El mensaje es el mismo que en América Latina: el orden se respeta o se paga. Y la paz, otra vez, se presenta como resultado de la presión, no del acuerdo.

La paz como disciplina global

La paradoja final es brutal: esta “paz” necesita enemigos para existir. Para que Trump sea consagrado como pacificador, debe haber derrotados visibles. La estabilidad se construye sobre la humillación ajena.

Argentina, al renunciar a una política exterior autónoma, acepta esa lógica sin discutirla. Se ata a conflictos que no controla y a decisiones que no toma. Cree estar del lado ganador cuando, en realidad, ocupa el lugar del aplauso.

Porque en política internacional, quien no decide, paga. Y cuando la paz se impone desde arriba, deja de ser paz: se convierte en disciplina.