Internacionales

Liderazgo global

Trump y su nueva doctrina de poder: cómo planea marcar límites al mundo

20/01/2026 | Frente a un sistema internacional fragmentado, Donald Trump apuesta por mensajes directos y decisiones claras para restaurar disuasión, coherencia estratégica y autoridad estadounidense.

En un escenario internacional marcado por la ambigüedad diplomática, la erosión de las alianzas tradicionales y la expansión de potencias rivales, Donald Trump propone un estilo de liderazgo que rompe con los códigos clásicos, pero responde a una lógica precisa. Su forma de ejercer el poder -directa, confrontativa y sin intermediarios- no es un desliz comunicacional, sino una estrategia deliberada para recuperar capacidad de disuasión en un orden global cada vez más inestable.

Lejos de la retórica multilateral que dominó décadas de política exterior occidental, Trump parte de una premisa central: los aliados deben asumir responsabilidades concretas y los compromisos estratégicos no pueden sostenerse sobre ambigüedades. En ese marco, sus mensajes atípicos funcionan como señales de poder. No buscan consenso inmediato, sino reinstalar límites claros y reducir zonas grises que otras potencias explotan con rapidez.

Estados Unidos

Estados Unidos es un país de 50 estados que ocupa una extensa franja de América del Norte, con Alaska en el noroeste y Hawái que extiende la presencia del país en el océano Pacífico.

Comunicación directa como instrumento de poder

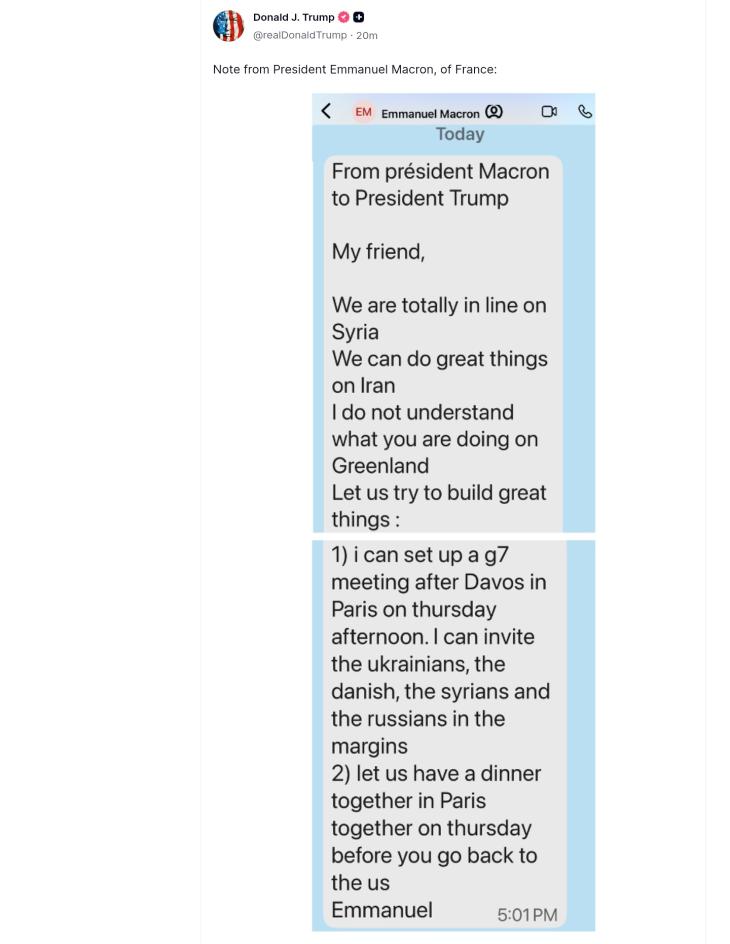

El uso de redes sociales, cartas públicas y mensajes no convencionales permite a Trump eludir la burocracia diplomática y hablarle directamente tanto a su electorado como a líderes extranjeros. Esta práctica, criticada por su forma, incrementa la velocidad de decisión y obliga a los interlocutores a definirse. En un contexto donde la demora suele interpretarse como debilidad, la inmediatez se convierte en ventaja estratégica.

Además, esta modalidad refuerza la centralidad presidencial. Trump no delega el mensaje: lo encarna. Esa personalización del poder reduce la distancia entre anuncio y ejecución, y devuelve previsibilidad a un sistema donde la proliferación de voceros y matices suele diluir la responsabilidad política.

El presidente Donald J. Trump filtró varios mensajes confidenciales de líderes europeos, incluido un mensaje de elogio del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Siria, y un mensaje del presidente francés, Emmanuel Macron, hablando sobre Siria e Irán, mientras decía: "No entiendo qué están haciendo en Groenlandia".

Territorios estratégicos y disuasión real

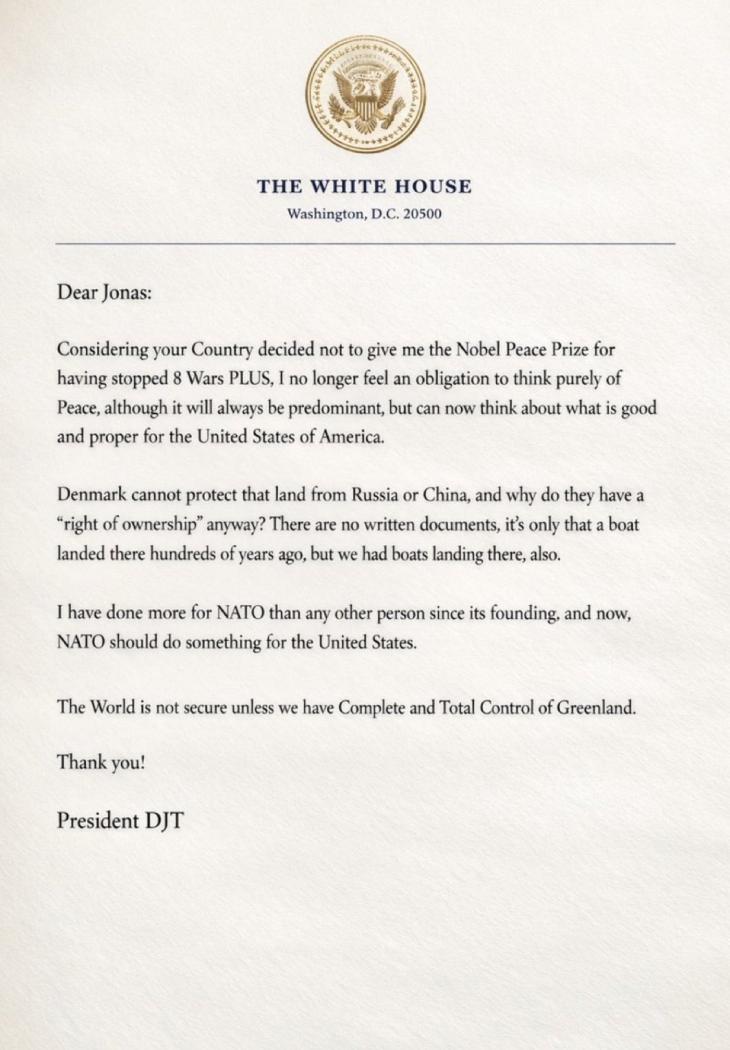

Las declaraciones sobre Groenlandia, lejos de ser meras provocaciones, revelan una lectura realista del mapa de poder global. En un mundo donde China y Rusia avanzan sobre espacios críticos sin complejos normativos, Trump sostiene que Estados Unidos debe garantizar el control efectivo de los territorios clave para su seguridad. La defensa de esos activos no puede quedar atrapada en debates formales que ignoran la correlación real de fuerzas.

Este enfoque no implica expansionismo gratuito, sino priorización estratégica. La claridad con la que Trump expone estos intereses busca evitar malentendidos y reforzar la disuasión: cuando las líneas rojas son explícitas, el margen para el cálculo adversario se reduce.

Donald Trump publicó una imagen con un mapa donde se puede ver a Venezuela, Cuba, Canadá y Groenlandia como parte de los Estados Unidos.

Restaurar autoridad en un sistema fragmentado

El estilo de Trump incomoda a una diplomacia acostumbrada a la ambigüedad, pero responde a una demanda creciente de orden y previsibilidad. Al romper con el lenguaje eufemístico y exponer intereses sin rodeos, reinstala la noción de liderazgo en un escenario donde la indefinición se ha vuelto norma.

Donald Trump le dijo al primer ministro de Noruega en una carta que "considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 Guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar puramente en la Paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América".

Más que un gesto personalista, su comunicación atípica funciona como herramienta de poder: concentra decisiones, acelera respuestas y obliga a aliados y rivales a recalibrar estrategias. En tiempos de competencia abierta y disputas territoriales explícitas, Trump propone un liderazgo que no se esconde detrás de fórmulas diplomáticas, sino que asume el costo político de decir y hacer.